边界梯度特征助力高黎贡山跨境优先保护与廊道规划

将边界信息与生态要素纳入保护规划,可增强跨境保护优先区与廊道建设规划。量化跨境边界距离与物种丰富度、生态系统服务功能的梯度关系,对于协调生态边界与管理边界,优化跨境区域的生物多样性保护与人类福祉,保障跨境区域的生态安全至关重要。然而,目前物种丰富度与生态系统服务功能的边界梯度特征有待进一步研究,并亟需纳入系统保护规划。

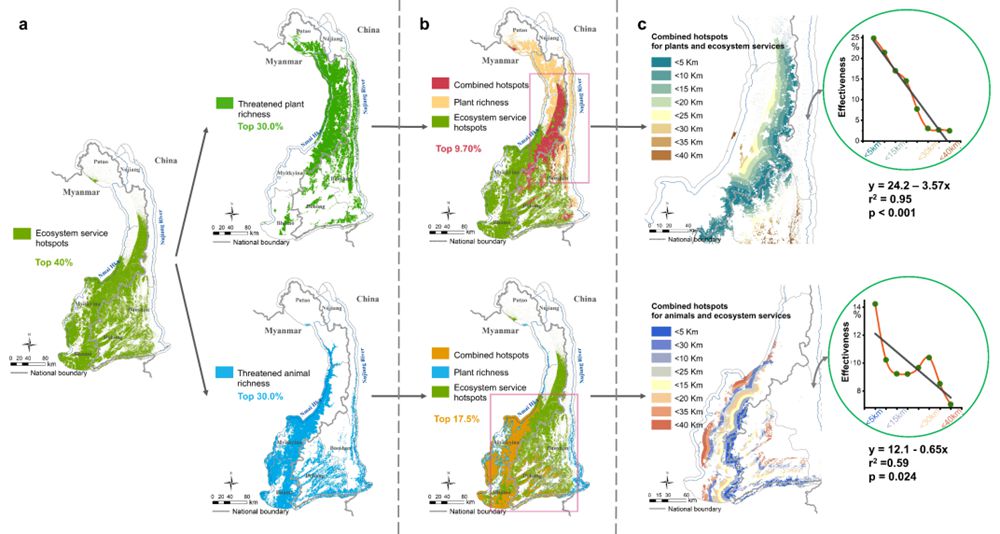

中国科学院西双版纳热带植物园(以下简称“版纳植物园”)景观生态研究组,联合云南大学国际河流与生态安全研究院,针对高黎贡山跨境区域的生物多样性保护需求,基于“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”行动目标3,提出了一个整合受威胁物种、关键生态系统服务、生态边界梯度及生态连通性的优先保护框架。研究结果显示:高黎贡山跨境区域多维度的保护热点,在当前保护区的覆盖率约为20%,主要位于北部和中部。多目标协同的保护热点区域存在明显的保护空缺,主要分布在中部和南部。受威胁动、植物物种丰富度虽呈现空间正相关,但其热点区存在一定的空间错配。受威胁物种丰富度与碳储存、土壤保持呈现空间正相关。受威胁物种保护热点的成效,随跨境边界距离增加而降低,线性拟合呈显著的负效应梯度关系(植物R²=0.95,动物R²=0.59)(图1)。

该研究提出了高黎贡山跨境区域的保护与管理建议,包括:(1)建立基于边界梯度特征的跨境联合保护体系,填补区域高生物多样性与高生态系统服务供给耦合的热点空白,实现多目标协同增效;(2)建议多目标协同保护与生态恢复相结合,加强对南部破碎化景观,但具有重要生态价值区域的恢复,提升保护网络的整体连通性;(3)加强中缅双边跨境联合保护与机制创新,建设生物多样性友好型边界,联合开展物种基线数据的调查收集与多维数据共享,为跨境区域的生物多样性保护、生态安全功能保障等提供可靠的科学决策依据。

该研究结果以“Integrating biodiversity hotspots,ecological gradients,and ecosystem services for transboundary conservation in the Gaoligong Mountains”为题,发表于国际期刊Conservation Biology上。版纳植物园博士研究生黄钟德与云南大学联培硕士研究生王琪莹为该论文共同第一作者,白杨研究员与杨飞龄副研究员为共同通讯作者。该研究获得了国家自然科学基金、版纳植物园“十四五”项目、国家资助博士后研究计划等项目的联合支持。

图1 高黎贡山跨境区域保护热点与边界梯度特征