30万年前的木器—云南甘棠箐遗址最新考古成果在线发表

近日,国际顶级学术期刊Science在线发表了300,000-year-old wooden tools from Gantangqing,southwest China(中国西南甘棠箐遗址30万年前的木器)的研究论文,揭示了东亚地区最早的木制工具组合,同时首次为旧石器时代古人类运用木制工具开发利用地下植物根茎等食物资源的生存方式提供了关键证据。中国科学院西双版纳热带植物园(以下简称“版纳植物园”)古生态研究组刘佳研究员(现工作单位为成都理工大学)以及李树峰研究员参与了该研究的孢粉学工作。

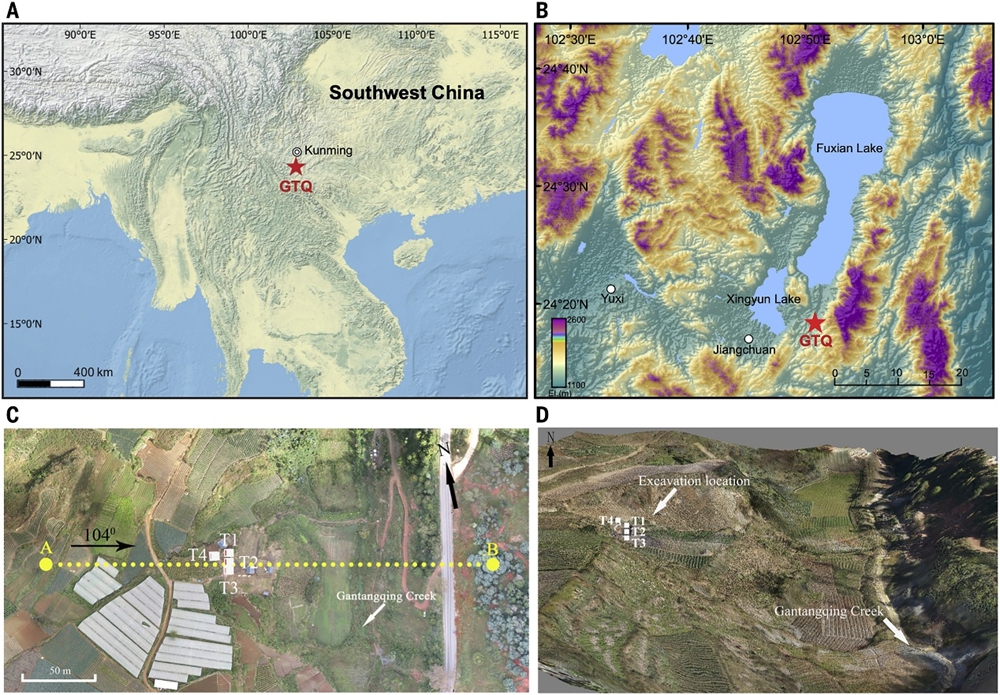

江川甘棠箐遗址位于抚仙湖南约5公里的一条自南向北流淌的山谷小溪西侧的坡地上。遗址于1984年发现,1989年首次发掘。2014-2015年和2018–2019年又开展了两个阶段的系统发掘工作,共布设了4个探方(T1-T4),揭露面积64㎡,发掘深度3.5-7 米(图1)。

根据多指标分析显示,甘棠箐遗址的沉积物主要为河湖相沉积,是古抚仙湖湖岸湖/河流沉积的结果。木器出土地层是富含有机质的粘土沉积,缺氧的环境有助于木制品的保存。通过对动物群组合对比分析,以及古地磁、光释光和电子自旋共振/铀系法综合年代测定,确定了遗址地质年代为中更新世中期(距今约30万年)。

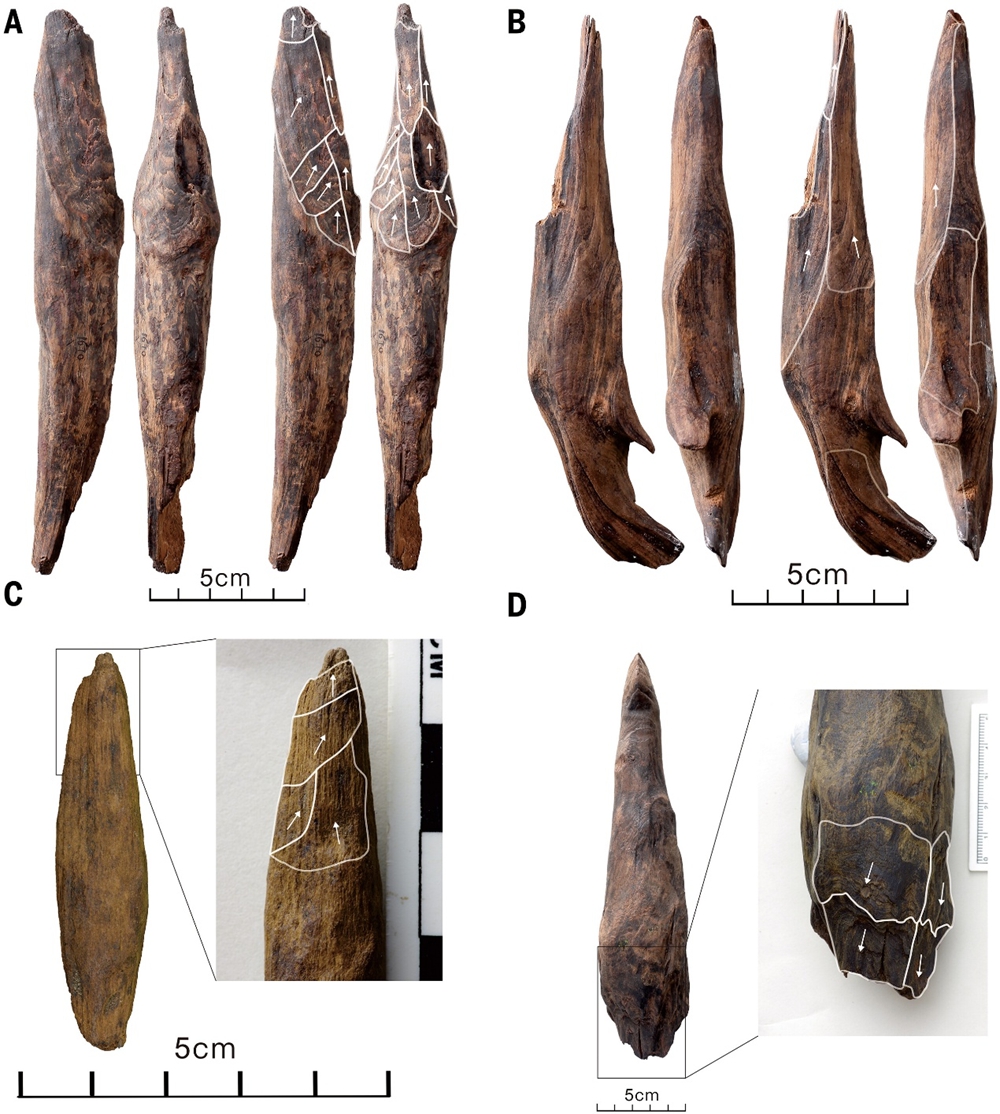

遗址共出土近千件木质材料,通过工具形态、加工及使用痕迹等的观察分析,并与针对性模拟考古实验结果进行对比研究,35件木质遗存最终被确定为人工加工工具。这些木制工具大小不一,形态多样,其尖部形态可分为凿尖状、铲尖状、锥尖状、钩状和凸缘状等。其中19件标本保留明显的削枝修型和加工使用端尖部留下的修削痕(图2),17件尖端保存有因使用而产生的磨光、条纹、纤维折断和木质破损等痕迹(图3),这些加工和使用痕迹出现在特定部位并具有方向性,且部分标本尖部和器身还保存有冲填土壤和植物残留物,是甘棠箐古人类加工与使用木器的确凿证据。木器中有两件需双手持握的大型挖掘棒(digging stick;图3),其形态与意大利Poggetti Vecchi遗址(约17.1万年前)的出土标本相似。另有四件型制独特钩状工具,可能用于切断植物根系;其余的标本则为可单手持握的小型挖掘工具。相较于旧大陆西部遗址出土的大型木器(以狩猎工具为主),甘棠箐的木质工具种类更丰富,尤以小型单手持握的木器为主,反映了生活在此地的古人类在木材选择、功能性刃部预制方面具有前瞻性和计划性,能根据不同的功能需求制作不同形态的工具。研究还揭示了在与欧洲和非洲不同的环境背景下,东亚古人类所具有独特的适应策略和生存方式。生活在甘棠箐的古人类在亚热带环境中以植物资源为重要食物对象,而在欧洲舍宁根等北温带环境中,对大型哺乳动物的狩猎则明显占据了主导地位。甘棠箐的木器组合显示了有机材料作为旧石器时代加工人工制品的重要性,它们的制造技术与东亚和东南亚发现的石器明显的“原始”性质形成了鲜明的对比,木制工具可能在东亚中更新世古人类的生存和环境适应中发挥了重要作用。

由于木材是有机材质,易分解腐烂,对于保存环境条件相当严苛,旧石器时代保存下来的木质遗存较为稀少,而早更新世和中更新世木制工具则更为罕见,现有的证据仅在非洲和欧亚大陆西部有少量发现。甘棠箐木制品的发现不仅填补了国内旧石器时代木制品研究的空白,同时对探讨木器的起源、加工技术、功能、演化发展等具有重大意义。

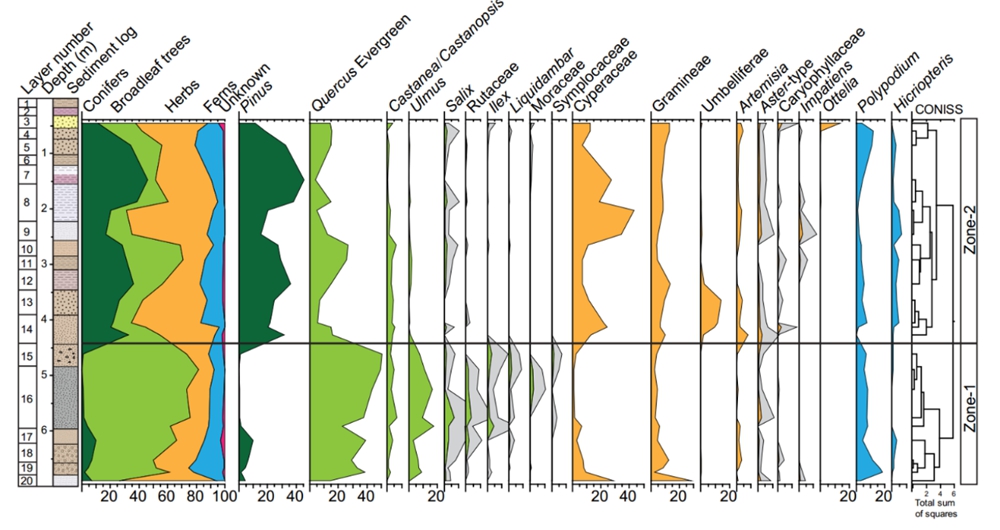

该论文还就遗址环境背景、其它伴生文化遗物和动植物遗存等进行了全面而深入的论述。孢粉学研究鉴定了40个植物科属,指示温暖湿润的亚热带气候环境,其中包括多种水生植被类型(图4)。多学科综合研究进一步表明甘棠箐的古人类生活在温暖潮湿的热带、亚热带环境,生存地域具备湖泊-草地-灌丛-森林复合生态系统。除了木制品外,遗址还出土了石器、软锤和保存有切割痕迹的动物化石等文化遗物,充分展现了古人类生存方式的多样性和复杂性。在对史前狩猎-采集人群获取食物资源的研究中,狩猎动物的证据很多,但采食植物的证据却很少。甘棠箐遗址文化层中发现的松子、榛子、猕猴桃、葡萄等植物果实(种子),以及遗址周边古环境中生长的苋科、商陆科、葫芦科、蕨类、莎草科、禾本科、泽泻科等植物所具有的可食用叶片、种子、球茎与根茎等植食资源,对研究古人类采食植物对象、行为方式和食谱组合等,提供了弥足珍贵的材料与信息。

该项研究首次揭示了古人类对湖岸资源的认知能力与开发策略:通过携带特制木质挖掘棒有计划地前往湖滨地区,针对性地采集地下块茎类植物。这种行为模式表明中更新世东亚古人群已具备对可用资源的认知和前瞻、计划性,能预判不同季节可食植物的分布,能精准掌握各类植物的可食部位,能为预期任务专门制作适用的工具。该证据链不仅证实植物地下贮藏器官在早期人类食谱中的重要性,更揭示了亚热带环境中工具制造与植物资源开发的协同演化关系。

该研究由云南省文物考古研究所联合中国科学院古脊椎动物与古人类研究所等多家国内外科研机构不同学科的专业人员共同完成。云南省文物考古研究所刘建辉研究馆员为论文第一作者,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所高星研究员和澳大利亚卧龙岗大学理学院李波教授为通讯作者。其他作者包括:英国埃克塞特大学考古学系Robin Dennell院士,云南省文物考古研究所阮齐军副研究馆员,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所葛俊逸研究员、张晓凌研究员、王元研究员、沈慧副研究员、Thomas A. Stidham博士、靳英帅博士,中国科学院昆明植物研究所黄永江研究员,成都理工大学刘佳研究员,版纳植物园李树峰研究员,中国科学院地质与地球物理研究所邓成龙研究员,香港大学李盛华研究员,云南大学韩非研究员,澳大利亚卧龙岗大学理学院Kieran O’Gorman博士。他们分别承担了相关领域的专项研究工作。

甘棠箐遗址的发掘、整理和研究得到了国家文物局、云南省文物局、云南省文物考古研究所、玉溪市文化和旅游局、澄江市文化和旅游局、江川区文化和旅游局、澳大利亚研究委员会发现项目、中国科学院战略重点研究项目、香港研究资助局和国家自然科学基金项目的经费支持。

图1.甘棠箐遗址(GTQ)位置。(A)东南亚区域地图,显示了遗址及云南省会城市昆明市的位置。(B)数字高程地图,标示了甘棠箐遗址、抚仙湖、玉溪市和江川区以及周边地区。(C)遗址区域航拍图,展示了遗址周边及发掘探方(T1 ~T4)的位置。此图中的 A — B 线对应于图 2A 中的沉积剖面。(D)三维(3D)模型展示了遗址的地形地貌以及 T1 ~T4 探方的位置。

图2.木器加工示意图。(A)T2 - 1670。(B)T1 - 1898。(C)T4 - 193。(D)T2 - 1674。箭头指示修削方向;白线圈出的位置为修削疤痕,因使用磨损或保存不佳导致边界不太清晰。

图3.木器T1-1901及其加工和使用痕迹。(A)削面及削面上的削痕。(B)平行条纹组。(C)削面(右下箭头)及加工终止痕(右上箭头和左箭头)。(D)有削平和切割痕迹的磨蚀表面,木表面形成了小平面和加工终止痕(右箭头),以及磨蚀表面上一个宽浅的受损凹槽(左箭头)。(E)尖端缺损(左箭头)和被磨圆的加工面(右箭头)。(F)斜切面及切割痕迹(左箭头)和磨光痕迹(右箭头)。(G)尖端刃缘的磨圆和磨光。(H)枝条被切除后保存的节孔,节孔内填充有沉积物,而枝领有修理痕迹并被磨圆。(I)残留有沉积物的圆钝尖端。

图4,甘棠箐遗址孢粉组合图谱。