大则不同:基因组扩张有助于植物适应热带环境

基因组大小(即单倍体细胞内核DNA总量,亦称“C值”)在生物界差异悬殊,其成因与演化意义是长期困扰学界的“C值悖论”之谜,并被《科学》列为125个前沿科学难题之一。该悖论的核心在于:基因组大小与生物复杂性无关,而传统的重复序列积累的观点,虽能解释变异的物质基础,却无法阐明其背后的演化动因与生态逻辑。在种间层面,既有观点认为存在针对大基因组的负选择压力,限制其无限扩张;亦有假说提出“大则不同”(“bigger is different”),暗示基因组扩大本身可能具有适应性意义。然而,这些争论尚缺乏种内水平的实证支撑,基因组大小变异的驱动因素与生态后果仍不明确。

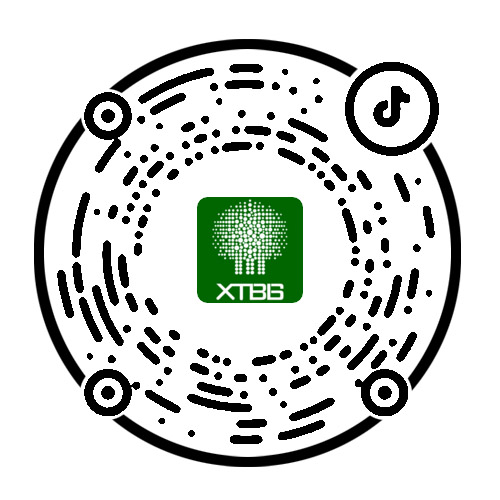

为解答这一问题,中国科学院西双版纳热带植物园(以下简称“版纳植物园”)星耀武团队以六倍体植物蔊菜(Rorippa indica)为模型(图1),不再视基因组大小为固定物种特征,而是将其作为可变的生态与演化性状加以探究。研究团队整合流式细胞实验、谱系地理学、重复序列组学及同质园相互移栽实验等,对来自97个蔊菜居群的952个个体进行系统研究。

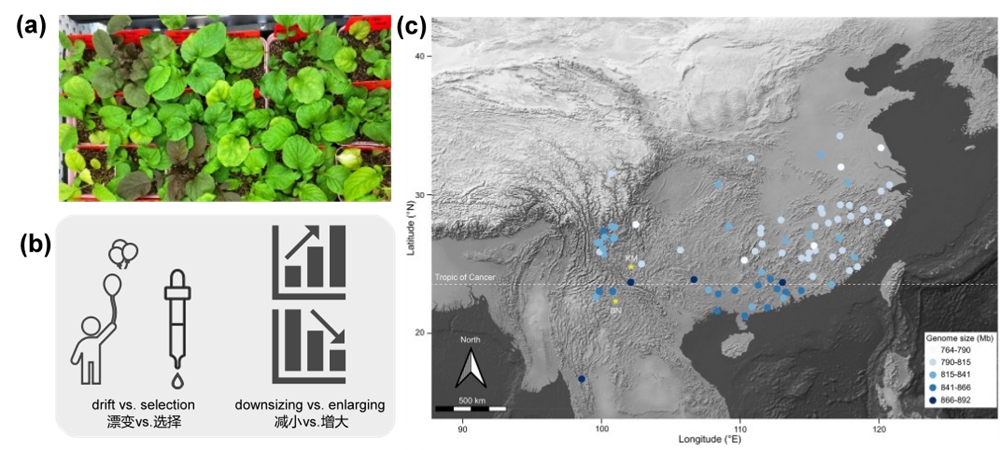

结果表明,蔊菜基因组大小存在连续的种内自然变异,且与地理分布、气候梯度和谱系历史等显著相关:相较于北方温带谱系,热带谱系普遍拥有更大的基因组(图1)。基因组重复序列量化分析揭示,上述差异主要由45S rDNA和Ty1反转录转座子等特定重复序列的扩增所驱动。同质园实验将不同基因组大小的株系分别移植至西双版纳(热带)和昆明(温带),结果显示:在温度稳定的热带环境中,大基因组株系结实量更高,适应优势显著(图2)。

上述研究认为,基因组的“大”与“小”并非中性变异,而是自然选择塑造的不同适应性策略:基因组扩张是对相对稳定的热带环境的积极响应。相关成果以Intraspecific genome size variation in Rorippa indica reveals a tropical adaptation by genomic enlargement为题,发表于Physiologia Plantarum上,为理解植物种内基因组大小变异的生态与演化意义提供了关键证据。版纳植物园生物地理与生态学研究组韩廷申副研究员为第一作者,星耀武研究员为通讯作者。已毕业硕士研究生郑全晶、杜志强,“科创计划”本科生吕俊贤和项目聘用人员李思思等为该文的共同作者。

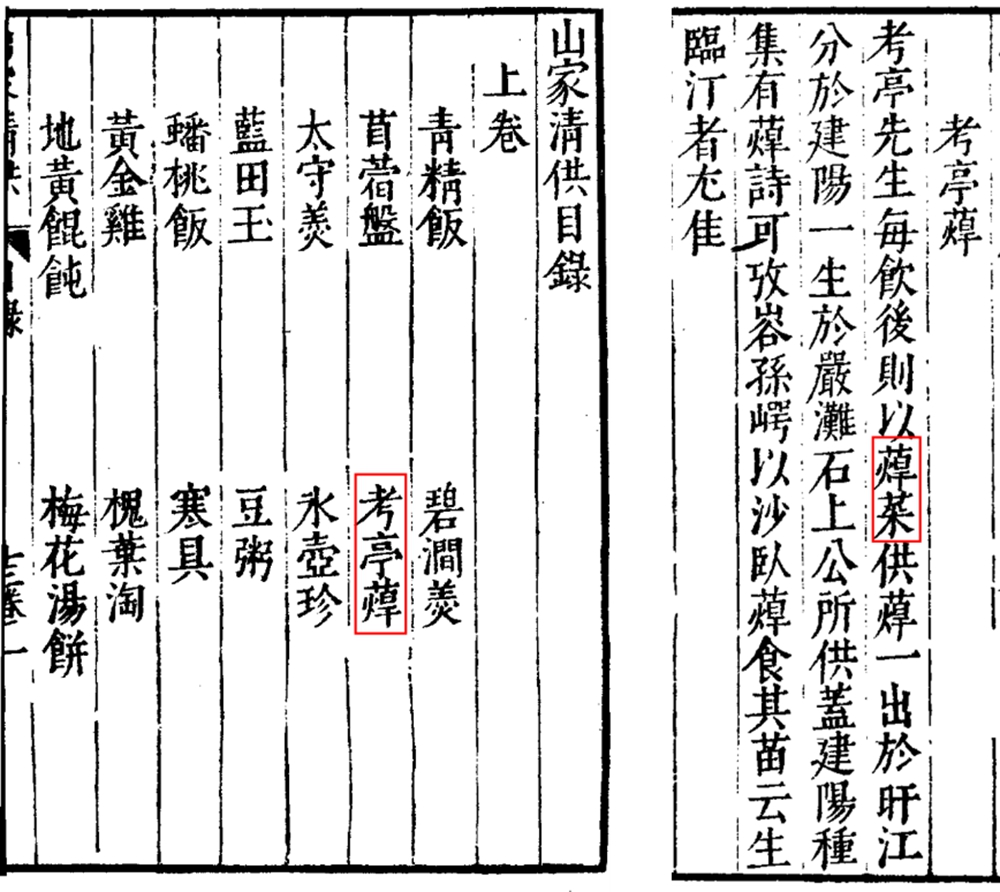

值得一提的是,蔊菜在我国是一种可食用的野生植物资源。历史上,朱熹的诗作《蔊》写道“小草有贞性,托根寒涧幽”,点明其喜湿的习性;杨万里的诗作《幼圃》及林洪在《山家清供》中的记载进一步表明,蔊菜被采撷、栽培和食用的历史,并形成如“建阳(今福建省南平市建阳区)种”等地方品种及“以沙卧蔊”的简易栽培法(图3)。至今,在版纳植物园所在的勐仑镇集市上,仍可见野生蔊菜售卖。此外,科研人员正尝试通过蔊菜与油菜的远缘杂交,探索其在油料作物改良中的应用潜力。综上所述,蔊菜作为一种区域性野生蔬菜及农作物野生近缘种,兼具科研价值与经济潜力,该研究为其后续的深入探索与开发利用奠定了基础。

图1 (a)蔊菜实验照片;(b)基因组大小变异假说;(c) 蔊菜基因组大小分布格局

图2 基因组大小种内变异的适应性演化模型

图3 南宋学者林洪 (1137-1162年)所著《山家清供》中关于蔊菜的记载