气温和饱和水汽压差在植被生态系统生产力中扮演的角色

植被作为重要的碳汇,其结构和固碳能力将受到未来气候变化的显著影响。深入理解气候变化对植被碳封存的正负效应,对于预测生态系统响应至关重要。大气饱和水汽压差(VPD)作为调控植物气孔导度和光合作用的关键因子,与气温和土壤湿度存在紧密耦合关系,这使得量化VPD对植被生产力的独立影响具有挑战性。现有研究多聚焦于从直接效应角度评估土壤湿度和/或VPD对植被生产力及光合作用的相对重要性,然而温度介导的间接水效应对于理解碳封存动态同样关键。同时考量水资源可利用性的直接与间接效应,将有助于调和当前研究中的矛盾发现。

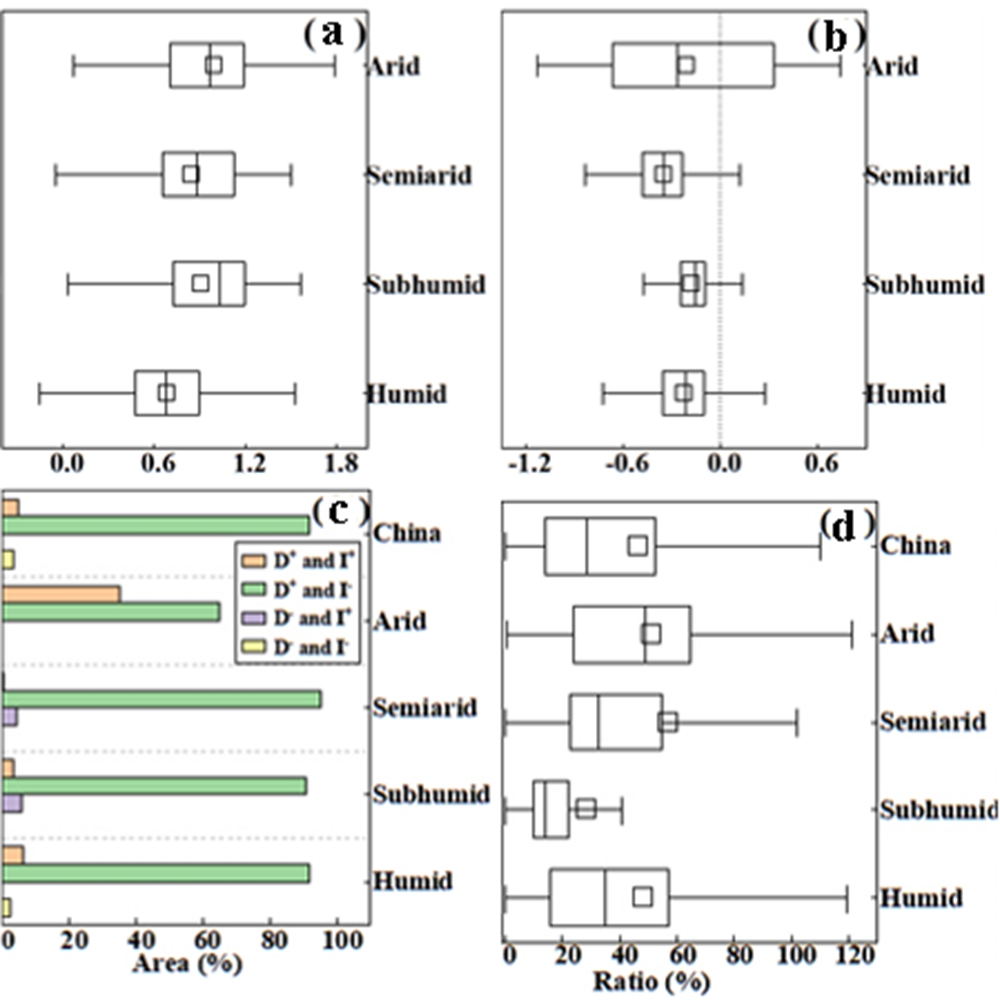

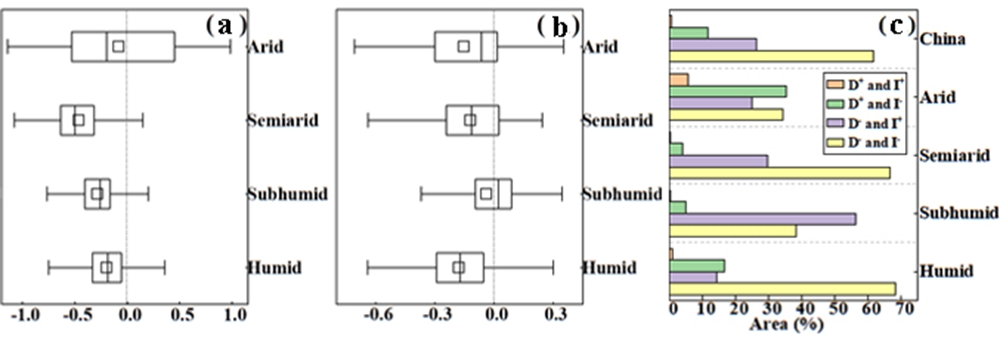

针对这一问题,中国科学院西双版纳热带植物园(以下简称“版纳植物园”)森林生态系统结构、功能与动态研究团队利用2000-2023年太阳诱导叶绿素荧光(SIF)和总初级生产力(GPP)观测数据,创新性地结合因果识别方法(CCM)与偏最小二乘结构方程模型(PLS-SEM),揭示气温和VPD对中国植被生产力变化的独立影响。研究结果表明,VPD对植被生产力表现出显著的负效应(尤其在干旱和半干旱地区),而气温在排除交互作用后总体呈现正效应,但当高温与高VPD协同发生时,气温的正向效应会被显著削弱;基于CMIP6多模式集合的预测进一步显示,未来VPD的负面效应将持续增强,气温的正效应将逐渐减弱,这种变化在中纬度地区表现最为显著。该研究不仅系统揭示了VPD在调控陆地生态系统功能中的关键作用,为理解气候变化下植被响应机制提供了新的理论依据,更重要的是发现了温度-VPD协同效应机制,这一创新发现既为解释植被生产力响应区域差异提供了新视角,也为未来生态系统管理、碳循环预测及植被适应策略制定提供了重要科学参考。

该研究成果以Unraveling the impacts of temperature and vapor pressure deficit on gross primary productivity from current to future scenarios为题,近期发表于国际水文权威期刊Journal of Hydrology上。版纳植物园森林生态系统结构、功能与动态研究组博士后陈珊珊为第一作者,杨洁研究员为通讯作者;隆德大学吴敏超教授和中国科学院重庆绿色智能技术研究院张松林助理研究员联合参与了该工作。研究得到云南省兴滇英才项目“云岭学者”、云南省“彩云博士后”计划、植被结构功能与建造全国重点实验室开放课题、版纳植物园“十四五”科技创新规划及中美生物多样性合作研究项目等资助。

图1 气温对植被生产力影响的直接作用、间接作用及其交互作用

图 2 大气饱和水汽压差对植被生产力影响的直接作用、间接作用及其交互作用