印缅区三种近缘榕属物种的种群遗传结构及其影响因素

研究生物类群的种群遗传结构及其影响因素,尤其是同域分布近缘物种的遗传结构,能够有效排除生态因子、进化历史等干扰因素,从而明确独立性状(例如生活史特征等)对遗传结构的塑造作用。这不仅有助于更好地理解物种如何分化、共存和适应等进化生物学领域的基础科学问题,同时对于制定有效的保护策略也具有重要价值。

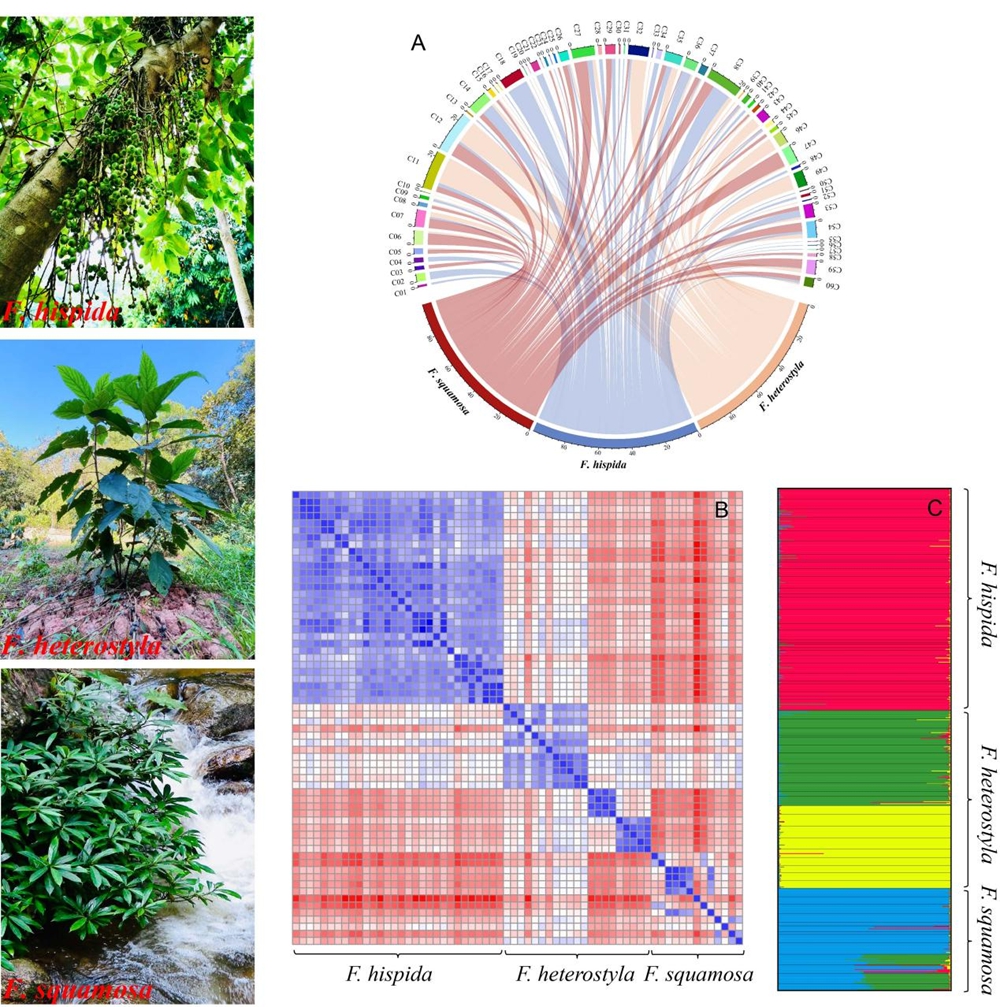

榕属是最大的木本植物属之一,全球超过800种,其近缘物种同域分布的现象非常普遍。尤为重要的是,榕属植物与传粉榕小蜂之间形成了高度专性传粉关系,使得在分析其遗传结构及其影响因素时,能够更有效地控制变量,从而更准确地分离出影响遗传结构的因素。对叶榕(Ficus hispida)、异形花榕(Ficus heterostyla)和肉托榕(Ficus squamosa)是榕属中的三种近缘雌雄异株植物,它们在生活型、生境偏好、种群密度、榕果着生位置等方面表现出明显分化。中国科学院西双版纳热带植物园(以下简称“版纳植物园”)协同进化研究组团队在印缅区对三种目标植物进行了广泛的种群采样,获取了64个采样点样本的微卫星分型数据,对比分析了三者的种群遗传结构;并提取和分析了雌花期榕果挥发性有机化合物数据;利用UCEs数据重建了三种榕属植物的传粉榕小蜂物种的系统发育关系。结果显示三种榕属物种间共享多种(大于20种)挥发性有机化合物成分(图1A),暗示了对传粉榕小蜂的交叉吸引潜力。系统发育关系进一步确认了传粉榕小蜂的宿主转移和重复成种现象,塑造了宿主榕属植物的遗传结构。三种植物总体上维持了遗传和形态上的独立性,但遗传结构明显不同(图1B、1C),对叶榕基因流最强,其次是异形花榕和肉托榕,异形花榕分化为明显的东西两个分支,可能处于物种分化的早期阶段。种间基因流主要发生在肉托榕和异形花榕之间,肉托榕和对叶榕之间也存在微弱基因流(图1C)。三者在生活史特征方面的分化也是导致种群遗传结构不同的重要原因。该研究对理解榕属物种多样性产生成和近缘种如何共存具有重要价值。

相关研究结果以“Population genetic structure in three sympatric Ficus species associated with copollinator”为题发表于国际植物学期刊Journal Systematics and Evolution。版纳植物园协同进化研究组黄建峰副研究员为第一作者和通讯作者,苗白鸽高级实验师为共同第一作者,彭艳琼研究员为共同通讯作者。王波副研究员,已毕业硕士研究生陈明波,蒙彼利埃大学Jean‐Yves Rasplus教授和Astrid Cruaud教授,以及老挝生物技术和生态研究所Phothisath Phouthong和Santhamvong Khantheo参与了该工作。

该研究得到云南省基础研究计划项目、国家自然科学基金、版纳园“十四五”创新规划项目和广州生态与景观科技协同创新中心项目的联合支持。

图1 三种榕属植物雌花期榕果挥发物重叠情况(A),以及种群遗传结构(B、C)