线粒体基因组解析樟科植物的演化历史

线粒体和质体都是植物常见的细胞器,参与植物体内许多重要的生理活动。相比于质体是植物光合作用的主要场所,线粒体是植物细胞内氧化磷酸化和合成三磷酸腺苷(ATP)的主要场所。同时,线粒体基因组大小的变化范围相对更宽(66 kb-11.7 Mb),结构变异也相对更复杂,并存在许多较长(>250 bp)的重复片段,使得准确组装和注释植物线粒体基因组更加困难。线粒体也拥有遗传物质,以往研究表明线粒体基因(例如atp1、matR、cox1、rps2等)可以为植物系统发育研究提供更多信息,但这些研究大多聚焦于科或科以上分类阶元的系统发育研究,线粒体基因对属间系统发育关系的解析度还有待进一步探索。

樟科是热带、亚热带地区代表性植物类群之一,据估计全球有约3500种,是被子植物木兰分支(magnoliids)中最大的科之一,具有非常高的药用、食用、木材和文化价值。基于质体基因组序列,樟科包含无根藤族Cassytheae、檬果樟族Caryodaphnopsideae、厚壳桂族Cryptocaryeae、棠桂族Hypodaphnideae、月桂族Laureae和新樟族Neocinnamomeae等六个主要的单系分支。而基于核糖体基因的研究支持樟科包含五个主要的单系分支,即无根藤族、檬果樟族、厚壳桂族、月桂族和新樟族。上述系统发育研究结果的差异主要是由于檬果樟属Caryodaphnopsis、新樟属Neocinnamomum等部分属的系统发育位置不确定。近年来不同植物类群的多项研究结果表明线粒体基因能够解析高分类阶元的系统发育关系,并且在许多节点展示出与核基因系统树相同的拓扑结构。作为被子植物第三大分支的木兰分支,仅有13种植物的线粒体基因组被正式报道,造成线粒体基因对解析樟科主要分支系统发育关系的能力一直都缺乏综合评估。为此,中国科学院西双版纳热带植物园(以下简称“版纳植物园”)、广西师范大学等多家单位的科研人员开展合作研究,选取樟科五个主要分支29属的91个代表种,利用线粒体蛋白质编码基因、质体蛋白质编码基因和核糖体基因序列,重建了樟科系统发育框架,并解析其物种多样化历史。

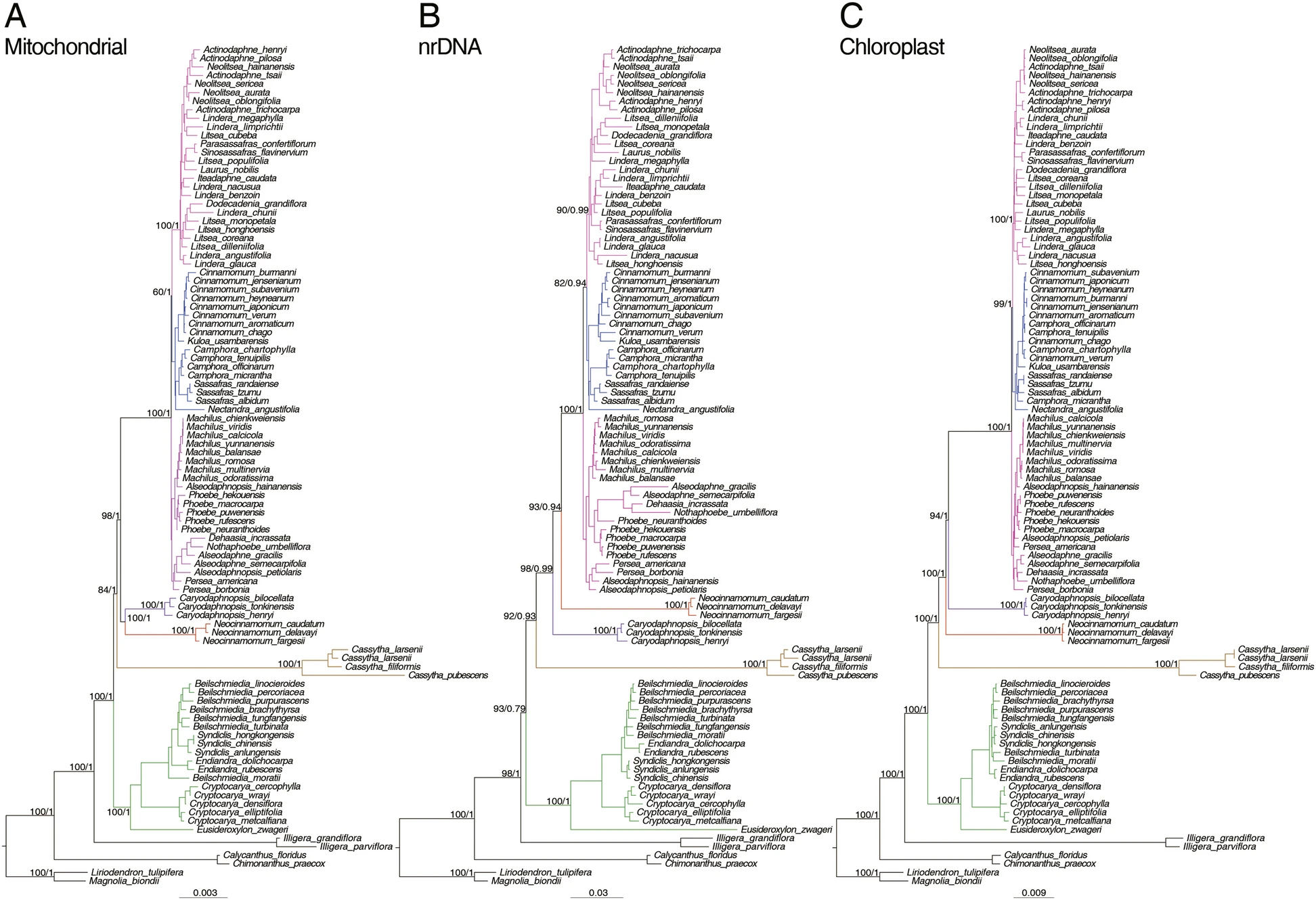

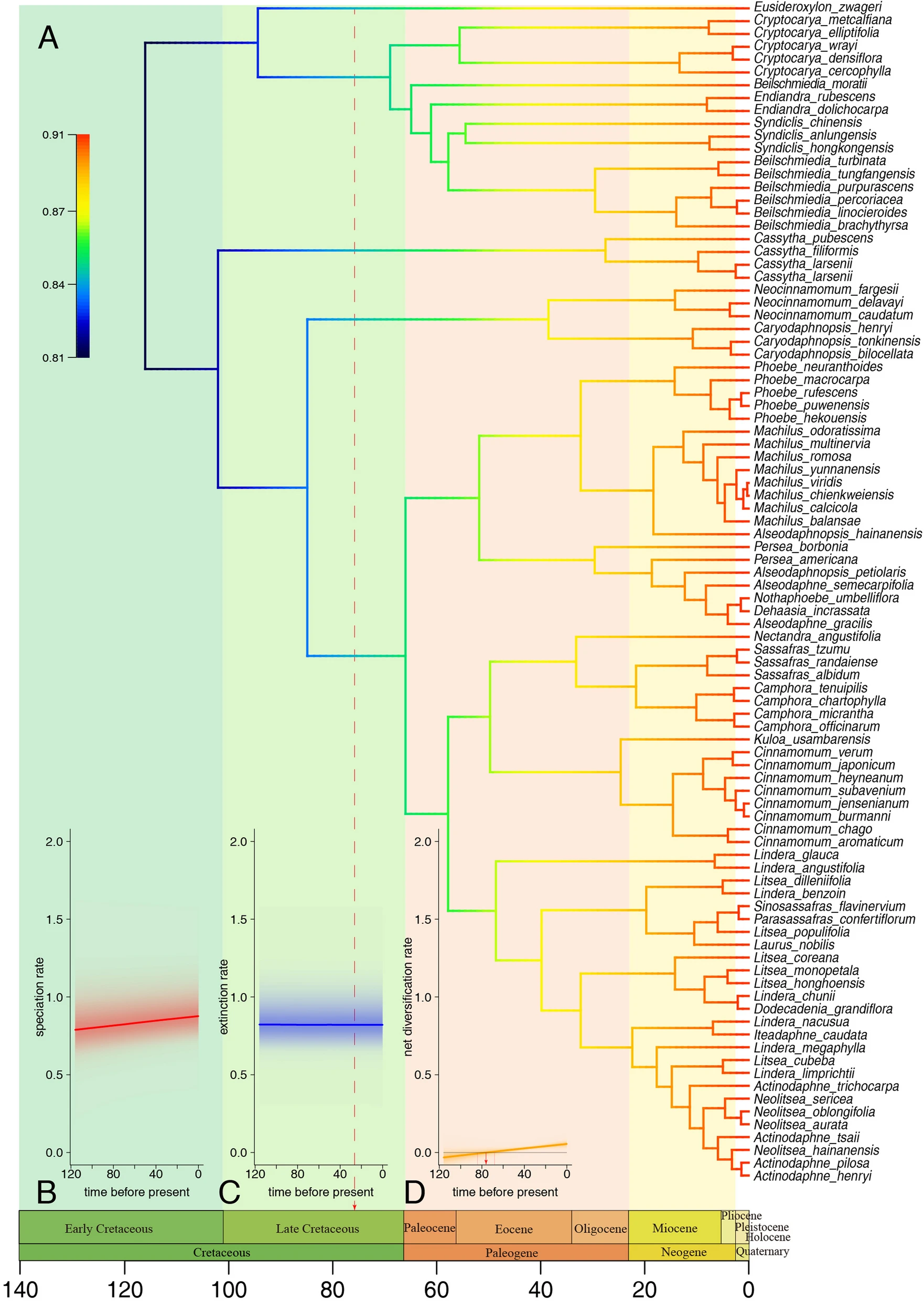

首先,结合二代和三代测序数据,组装出樟科滇润楠的线粒体基因组,其全长(735,392 bp)和基因顺序与木兰分支已报道的线粒体基因组相差较大。随后,以滇润楠线粒体基因组为参考,分别组装出剩余代表种的41个线粒体蛋白质编码基因;通过系统发育分析获得了高支持率的线粒体系统发育树,其拓扑结构与质体及核糖体基因系统发育树之间都存在一定差异,主要体现在檬果樟族和新樟族部分物种(图1)。基于线粒体系统发育树的分子钟定年分析结果表明檬果樟族和新樟族可能在始新世晚期分化,月桂族、无根藤族和厚壳桂族分别起源于晚白垩纪时期、白垩纪中期和早白垩纪时期。晚白垩纪时期以来,樟科物种经历了净多样化速率快速上升(图2)。本研究结果表明檬果樟族和新樟族分支的起源时间很可能比之前的研究结果晚很多,樟科在始新世以来全球降温的大趋势下经历了快速的物种多样化。

该研究成果以"New insights into the phylogenetic relationships within the Lauraceae from mitogenomes"为题发表在BMC Biology上。广西师范大学宋钰教授、版纳植物园余群菲(已毕业硕士生)和张頔为共同第一作者,版纳植物园姚昕博士、高力行研究员和曲靖师范学院刘潮副教授为通讯作者。版纳植物园陈利刚研究员、谭运洪教授级高级工程师、西南林业大学研究生朱文和广西师范大学研究生苏华龙参与了该研究。

图1. 基于线粒体蛋白质编码基因(A)、核糖体基因(B)和质体蛋白质编码基因(C)的樟科系统发育分析结果。

图2. 樟科物种多样化分析结果。

Copyright 2002-2022 中国科学院西双版纳热带植物园【滇ICP备13004273号-1】